为什么需要无线电管理一体化 | 《图解“一体化”》系列之一

无线电管理一体化(简称“一体化”)的概念已经提出有近十年的时间,分别写入了国家无线电管理的“十二五”和“十三五”规划,也是近年来我国各级无线电管理机构较为关注的工作内容。但是,从全国范围来看,各级机构的一体化建设却并不理想,或尚未启动,或停滞不前,或应用效果不佳,仍未跳出早期信息化建设的思路和模式。究其原因,是对一体化的政策、概念、标准和技术等内容理解的不够清晰,导致落地实施脱节。

2012年,本人到国家无线电监测中心(简称“国家中心”)信息管理处工作,并有幸加入了中心的一体化建设团队,参与了大部分标准规范的编写,与其它同事一起规划、设计了国家中心一体化平台的体系架构、技术路线、业务框架和实施模式,并落地实施了本单位的一体化项目,其中各种艰辛历历在目,积累了一定的经验和教训。在此编写《图解“一体化”》的系列文章,想以图片的形式,漫谈一体化的“前世今生”,寄希望能起到抛砖引玉的作用。

《图解“一体化”》大体分为四个部分,分别是政策理论篇、标准规范篇、技术实施篇和展望篇。其中,政策理论篇(3篇文章),主要介绍无线电管理一体化的相关政策背景和基础概念;标准规范篇(3篇文章),将结合工信部无管局发布的一体化系列标准规范体系,详细阐述一体化的核心体架构与要点;技术实施篇(7篇文章),着重从实施层面,讲述面向服务体系架构(SOA)、Web服务、企业服务总线(ESB)和企业流程引擎(BPM)等技术难点,以及部分实施心得体会,约7篇文章;展望篇(1篇文章),对我国无线电管理行业未来的发展进行展望,并提出一些个人的设想。

以上是该系列文章的大体结构和概要说明,文中如有表述和观点错误,请读者见谅,欢迎提出宝贵建议。在此,衷心感谢国家中心领导的大力支持,感谢处内同事的共同努力以及家人和朋友的理解与帮助。

一、政策理论篇:

《图解“一体化” 之 为什么需要无线电管理一体化?》

无线电管理一体化(简称“一体化”)概念的形成和提出在本行业有近十年的时间,期间国内外有关“一体化”的名称也层出不穷,例如,“欧盟一体化”、“京津冀一体化”、“住房一体化”、“保监一体化”等等(图1),难免让人有些困惑。再加上近几年各级无线电管理机构落地实施过程中,“一体化平台”概念的出现,让一体化的含义变得更为含混不清。以至于对于大部分业务人员,一提到无线电管理一体化的第一反应是:什么是无线电管理一体化?在解释“什么是一体化”之前,我们不妨先结合具体工作内容,思考一下当下无线电管理业务工作的典型问题有哪些,即先聊聊“为什么需要无线电管理一体化”,然后再反过来理解一体化的定义与内涵。

图1.众多的“一体化”概念

在这里,我们先选取四个典型的业务场景,具体看看我国无线电管理面临的一些问题点:

场景一:重复建设

无线电管理业务职能涉及频率、台站、监测、卫星和检测等多个方面,相应有多套业务应用系统进行支撑。如图2所示,每个业务应用系统内部都有自身相应的子模块,这些业务子模块存在功能上的重复。这样的功能重复在传统模式下必然导致重复建设的情况出现,例如EMC计算模块、地理信息模块和台站数据查询模块等。当每套系统都独自建设这些功能时,不仅会增加直接建设成本,也会增加运维成本,更为突出的是数据的一致性难以保证,为后续的数据融合挖掘带来阻力。

图2.重复建设

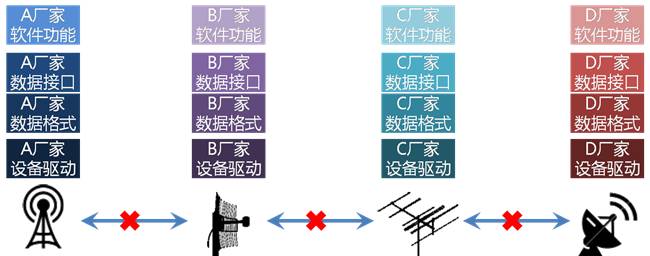

场景二:互联互通

监测业务是无线电管理最为典型的业务场景,如图3所示,监测系统通常会包含天线、接收机、设备驱动、数据格式、数据接口和软件功能等模块,传统模式下这些模块都是由一家厂商开发完成,这就会形成软硬件“捆绑”的情况。如果要实现设备的互联互通,需要打破设备驱动、数据格式、数据接口和软件功能之间的衔接,协调、改造和运维的成本将是巨大的,尤其是随着设备种类和数量的增加,传统模式下的互联互通几乎会成为一种不可能。

图3.互联互通

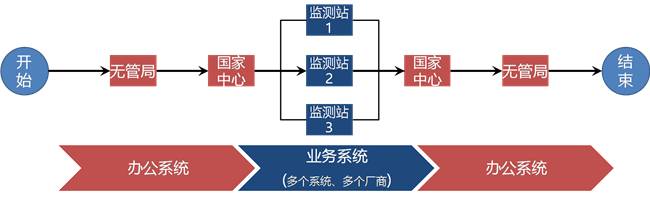

场景三:流程断裂

流程断裂主要是指无线电管理中行政流程和技术流程割裂的情况。以国家中心短波查干扰为例(图4),通常一个任务从部无管局下发到国家中心是走行政流程(红色部分),国家中心执行具体任务时,会下发给相关的多个监测站,由监测站通过专业监测软件来执行,即技术流程(蓝色部分)。等所有监测站执行完监测任务后,需人工提交电子文档给国家中心,国家中心再通过行政流程反馈给部无管局。可以发现红色的行政流程和蓝色的技术流程是割裂的,因此会导致:1)监测任务人工下达和上报;2)任务执行进度不清楚;3)设备使用权限需多部门人工干预;4)一线监测人员在多套监测系统之间切换操作。

图4.流程断裂

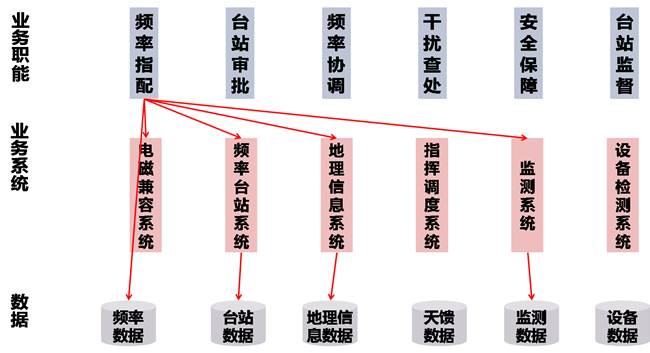

场景四:接口混乱

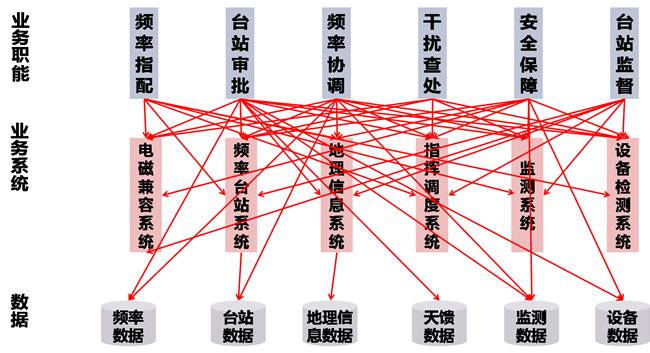

接口混乱是无线电管理全业务数据共享所面临的一个突出问题。如图5所示,我们的业务职能有很多(频率指配、台站审批、干扰查处等),相应也会建设许多业务应用系统,例如EMC系统、频率台站系统、地理信息系统、监测系统和设备检测系统等等,这些系统的后端又需要频率、台站、地图、监测和设备等数据库的支撑。在传统运作模式下,频率指配业务职能的实现需要分别、独立调用中间层的多个业务应用系统和底层的多个数据库系统,如图5红色箭头所示。我们设想一下,当所有业务职能都在传统模式下运作时会是什么样的场景。

图5.频率指配的系统接口

如图6所示,我们可以看到如“蜘蛛网”一样的接口连接就出现了。这种情况下,且不讨论实施难度,当一个系统出现变化时,相关的业务系统都会产生巨大的变更,而且更为突出的问题是会增加机构内部对应用系统的运维管理成本。

图6.接口混乱

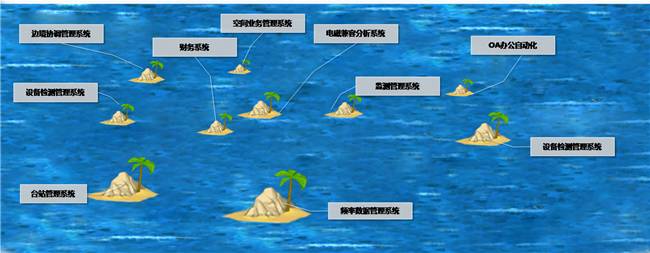

上面四个场景只是目前无线电管理面临的一些典型问题,我们可以归总出以下四个宏观问题:1)长期缺乏信息化整体规划,应用系统繁多,接口混乱,数据利用率低,重复建设情况突出;2)监测设施数量多、种类杂、分布广、实时性高、吞吐量大、互联互通性差; 3)各级管理机构运行机制相对独立,行政流程与技术流程断裂,无法满足灵活高效的业务需求;4)行业厂商水平参差不齐,软、硬件“捆绑”形成局部垄断,市场环境有待提升。这些问题从信息化的角度来看,就是典型的“信息孤岛”现象(图7):行业内大量的软件系统,业务上紧密关联,但相互之间如漂浮的孤岛,可见却不可通,不同业务之间的信息仍然是相互孤立的。这些问题的存在和解决方式,不是单纯的监测、检测、台站和卫星等技术可以解决的,而是通过信息化手段来实现。因而,这种信息化手段就是我们无线电管理一体化的核心。

图7.信息孤岛

作者简介

蒲星,工学博士,国家无线电监测中心(国家无线电频谱管理中心)高级工程师。承担《国家无线电管理信息管理系统三期工程(国家无线电管理一体化一期工程)》等工程项目5个。先后荣获工业和信息化部在京直属“单位青年岗位标兵”、工业和信息化部直属机关优秀共产党员、国家无线电监测中心2016年度优秀共产党员等荣誉称号。